QUARTIERTAPPA: DALLA SEDE DI ROMA

maggio 26, 2024 by Redazione

Filed under 26 MAGGIO 2024 - 21a tappa: ROMA (EUR) - ROMA, Approfondimenti

Ecco il tradizionale contenitore made ilciclismo.it che da diverse stagioni accompagna le cronache prima del Giro e poi del Tour. All’interno ritroverete le rubriche riservate alla rassegna stampa internazionale, alla colonna sonora del giorno, alle previsioni del tempo per la tappa successiva, alle “perle” dei telecronisti, al Giro d’Italia rivisto alla “rovescia” e al ricordo di un Giro passato (quest’anno rivisiteremo l’edizione vinta dall’elvetico Carlo Clerici nel 1954)

SALA STAMPA

Italia

Roma incorona re Pogacar. Merlier batte Milan nell’ultima volata e fa tris

Gazzetta dello Sport

Slovenia

Pogačarjeva rožnata misija opravljena, na vrsti je rumena (Compiuta la missione rosa di Pogačar, tocca al giallo)

Delo

Regno Unito

Pogacar completes emphatic debut victory (Pogacar completa un’enfatica vittoria al debutto)

The Guardian

Francia

Pogacar, le triomphe d’un champion (Pogacar, il trionfo di un campione)

L’Équipe

Spagna

Eterno Pogacar

AS

Belgio

Tim Merlier snelt onhoudbaar naar derde ritwinst in de Giro, Tadej Pogacar kroont zich tot roze koning in Rome (Tim Merlier corre inarrestabile verso la terza vittoria di tappa del Giro, Tadej Pogacar si incorona re rosa a Roma)

Het Nieuwsblad

Paesi Bassi

Oppermachtige Pogacar stelt Giro-zege veilig, laatste etappe naar Merlier (Il supremo Pogacar assicura la vittoria del Giro, ultima tappa per Merlier)

De Telegraaf

Germania

Triumph in Rom: Pogacar gewinnt den Giro d’Italia (Trionfo a Roma: Pogacar vince il Giro d’Italia)

Kicker

USA

Pogacar wins the Giro d’Italia by a big margin and will now aim for a 3rd Tour de France title (Pogacar vince il Giro d’Italia con un ampio margine e ora punterà al terzo titolo del Tour de France)

The Washington Post

Colombia

Daniel Martínez: espectacular subtítulo del Giro de Italia, Einer Rubio terminó de séptimo

El Tiempo

Australia

Pogacar completes total domination with Giro glory (Pogacar completa il dominio totale con la gloria del Giro)

The West Australian

DISCOGIRO

La colonna sonora della tappa del Giro scelta per voi da ilciclismo.it

Venite tutti a Roma (Alex Britti)

I MISTERI DELLA CASSAPANCA

Con la ricomposizione della coppia al commento Pancani – Cassani la rubrica degli strafalcioni dei telecronisti riprende il suo titolo originario

Telegiornale di SI SoloCalcio: “L’italia vince due medaglie, la ciclamino e la bianca”

Pancani: “Quattro giorni di vacanza per staccare la testa”

Rizzato: “L’ammiraglia UAE ha distribuito brindisi per tutti”

Pancani: “Pozzovivo ha vinto una tappa a Lago d’Italia” (Lago Laceno)

Cassani: “Gran Premio di Liberazione” (Gran Premio della Liberazione)

Pancani: “Nazionale britannica della Gran Bretagna”

Pancani: “Milan non può esagerare il VAR”

Conti: “Tour che partirà dall’Italia il 28 di giugno” (partirà il 29)

Conti: “Quest’anno c’è l’olimpiadi”

Conti: “Gare a tappa”

Bulbarelli: “Il premier Meloni”

Bulbarelli: “E’ la prima volta che il Presidente del Consiglio viene al Giro d’Italia” (nel 2019 era venuto Giuseppe Conte)

Televideo RAI: “Ultima nella capitale per 125 Km”

Televideo RAI: “Pogacar è un fenomeno già nella storia del ciclismo”

Televideo RAI: “Incongnita”

GIROALCONTRARIO

L’ordine d’arrivo e la classifica generale dal punto di vista della maglia nera

Ordine d’arrivo della ventunesima ed ultima tappa, Roma (Eur) – Roma

1° Hugo Hofstetter

2° Florian Stork a 8′55″

3° Dries De Pooter s.t.

4° Jimmy Janssens s.t.

5° Mauri Vansevenant s.t.

Miglior italiano Andrea Bagioli, 12° a 9′37″

Classifica generale

1° Alan Riou

2° Josef Cerný a 6′53″

3° Tobias Lund Andresen a 13′03″

4° Fabian Lienhard a 16′20″

5° Tim Merlier a 16′24″

Miglior italiano Davide Cimolai, 9° a 22′39″

Maglia nera: Tadej Pogacar, 142° a 6h02′28″

IL GIRO DI 70 ANNI FA

Riviviamo l’edizione 1954 della Corsa Rosa attraverso i titoli del quotidiano “La Stampa”. Quell’anno si impose grazie a una storica fuga bidone l’elvetico Carlo Clerici

13 GIUGNO 1954 – 22a TAPPA: SANKT MORITZ – MILANO (222 Km)

CALA LA TELA (TRA I FISCHI) SUL GIRO D’ITALIA – VAN STEEN 1° A MILANO, CLERICI VINCITORE ASSOLUTO

È terminata la più sconcertante delle corse a tappe – Vittoria meritata – Volata finale tra 20 corridori – Severi provvedimenti contro alcuni “girini” – Tutti i primi classificati questa sera in pista a Torino

L’irresistibile Van Steenbergen s’è imposto con netta superiorità – Clerici corridore di classe – Coppi primo sul Ghisallo – Applausi a Bartali – Anche Astrua e Assirelli con Clerici, Koblet, Coppi e Magni

La scalinata di Trinità dei Monti e la Fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna illumunate di rosa (ilcaffediroma.it)

ARCHIVIO QUARTIERTAPPA

Cliccare sul nome della tappa per visualizzare l’articolo

Raduno di partenza a Venaria Reale

1a tappa: Venaria Reale – Torino

2a tappa: San Francesco al Campo – Santuario di Oropa

3a tappa: Novara – Fossano

4a tappa: Acqui Terme – Andora

5a tappa: Genova – Lucca

6a tappa: Torre del Lago Puccini (Viareggio) – Rapolano Terme

7a tappa: Foligno – Perugia (cronometro individuale)

8a tappa: Spoleto – Prati di Tivo

9a tappa: Avezzano – Napoli

10a tappa: Pompei – Cusano Mutri (Bocca della Selva)

11a tappa: Foiano di Val Fortore – Francavilla al Mare

12a tappa: Martinsicuro – Fano

13a tappa: Riccione – Cento

14a tappa: Castiglione delle Stiviere – Desenzano del Garda (cronometro individuale)

15a tappa: Manerba del Garda – Livigno (Mottolino)

16a tappa: Livigno – Santa Cristina Valgardena (Monte Pana)

17a tappa: Selva di Val Gardena – Passo Brocon

18a tappa: Fiera di Primiero – Padova

19a tappa: Mortegliano – Sappada

20a tappa: Alpago – Bassano del Grappa

A ROMA MERLIER FULMINA MILAN. POGACAR VINCE IL GIRO 2024

maggio 26, 2024 by Redazione

Filed under 26 MAGGIO 2024 - 21a tappa: ROMA (EUR) - ROMA, News

Nella volata finale di Roma Tim Merlier (Team Soudal Quick Step) vince davanti a Jonathan Milan (Team Lidl Trek) e Kaden Groves (Team Alpecin Deceuninck). Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) vince il Giro 2024

La ventunesima ed ultima tappa del Giro 2024 vede Roma come scenario ideale per il vincitore della maglia rosa Tadej Pogacar che in questi ventitre giorni di corsa, compresi i due giorni di riposo, ha onorato il ciclismo. Un campione a tutto tondo che ha meritatatamente vinto, anzi dominato, dalla seconda all’ultima tappa, nonostante la brevissima parentesi di Jhonatan Narvaez (Team INEOS Grenadiers) che gli ha impedito di indossare la maglia rosa in tutte le tappe. L’ultima tappa misura 125 km e i ciclisti dopo una veloce sortita verso il litorale laziale dove toccheranno Ostia Lido, ritorneranno nella Capitale dove è presente il circuito conclusivo da percorrere otto volte. La tappa vera e propria iniziava proprio sul primo passaggio del circuito, quando prendeva il via l’ultima fuga del Giro 204 formata da Ewen Costiou (Team Arkea B&B Hotels), Martin Marcellusi (Team VF Group Bardiani CSF Faizanè), Mikkel Honorè (Team EF Education EasyPost) ed Alex Baudin (Team Decathlon AG2R La Mondiale). Il vantaggio massimo della fuga arrivava a 30 secondi con le squadre dei velocisti che controllavano la situazione, in particolare Team Lidl Trek, Team Soudal Quick Step, Team Tudor Pro Cycling e Team Alpecin Deceuninck. La fuga veniva ripresa a circa 15 km dalla conclusione dopodichè Jonathan Milan (Team Lidl Trek) era vittima di un problema meccanico a circa 7 km dalla conclusione. La rincorsa della maglia ciclamino, favorita dai suoi compagni di squadra, si concludeva a circa 2 km dalla linea del traguardo. Nella convulsa volata Tim Merlier (Team Soudal Quick Step) vinceva davanti a Milan e Kaden Groves (Team Alpecin Deceuninck) mentre chiudevano la top five Fernando Gaviria (Team Movistar) in quarta posizione e Tim van Dijke (Team Jumbo Lease a Bike). Merlier otteneva così la terza vittoria al Giro 2024 pareggiando quelle di Milan che vince la maglia ciclamino. Pogacar vince con merito il Giro 2024 ed è primo anche nella classifica gpm. Antonio Tiberi (Team Bahrain Victorious) vince la classifica dei giovani mentre il Team Decathlon AG2R La Mondiale vince infine la classifica a squadre. Pogacar dopo qualche giorno di riposo andrà ad allenarsi in altura a Isola 2000 e sarà pronto per il Tour dove partirà di nuovo come uomo da battere.

Antonio Scarfone

Pogacar solleva il Trofeo Senza Fine sul podio finale del Giro d'Italia (Getty Images)

PASSERELLA FINALE SULLE STRADE DELLA GRANDE BELLEZZA

maggio 26, 2024 by Redazione

Filed under 26 MAGGIO 2024 - 21a tappa: ROMA (EUR) - ROMA, News

Ultima tappa della Corsa Rosa sulle strade della capitale. Roma accoglierà il Giro all’EUR, poi si pedalerà in direzione del mare prima di riprendere la strada che conduce dritta nel cuore della città eterna. Cinque saranno i giri, da 9.5 Km ciascuno, che si dovranno compiere attorno al Palatino e alle Terme di Caracalla prima di raggiungere il traguardo conclusivo, quest’anno fissato in Via di San Gregorio.

Per la sesta volta il Giro ha scelto Roma per l’atto finale della corsa, una serie di arrivi conclusivi nella capitale che si apre nel lontano 1911, quando l’ultima tappa fu conquistata dal bolognese Ezio Corlaita, mentre a vincere il Giro fu il milanese Carlo Galetti, al suo secondo trionfo consecutivo (diventeranno tre l’anno successivo). Bisognerà poi attendere quasi 40 anni per tornare a vedere calare il sipario sul Giro a Roma e accadde in occasione dell’anno santo celebrato nel 1950, quando l’epilogo romano portò la firma del friulano Oreste Conte, con l’elvetico Hugo Koblet che veniva celebrato primo vincitore straniero del Giro. Servirà un anniversario di prestigio per riportare il Giro all’ultimo giorno nella capitale e così per celebrare il centenario della prima edizione (1909 – 2009) l’organizzazione opterà per una conclusione a cronometro sulle strade della “città eterna”, poco più di 14 Km che videro sfrecciare più veloce di tutti il lituano Ignatas Konovalovas mentre un altro corridore che arrivava dall’Europa orientale, il russo Denis Menchov, concludeva il Giro con la maglia rosa sulle spalle nonostante una scivolata sui sampietrini a pochi passa dal traguardo. Gli stessi sampietrini saranno la “croce” della tappa conclusiva dell’edizione 2018, quando i corridori protestarono per lo stato delle strade e convinsero il collegio di giuria a neutralizzare la tappa ai fini della classifica, che venne comunque disputata fino alla volata finale, conquistata dall’irlandese Sam Bennett senza troppi patemi per la maglia rosa di turno, il britannico Chris Froome. Memori di questo precedente, lo scorso anno gli organizzatori hanno predisposto un circuito più sicuro, meno porfido e più asfalto, e, infatti, la tappa è terminata senza problemi con il successo del britannico Mark Cavendish prima della consacrazione del vincitore assoluto Primoz Roglic, impostosi con appena 14” di vantaggio sul gallese Geraint Thomas.

Anche quest’anno si arriverà a Roma – e sarà così anche nel 2025 (e forse nel 2026) – dove sarà riproposto un tracciato quasi fotocopia di quello sul quale si è pedalato dodici mesi fa, pur con quale modifica, la più rilevante delle quali sarà rappresentata dall’accorciamento del circuito finale, che presenterà anche un traguardo differente. Il via sarà dato dal quartiere dell’EUR, con l’ultimo raduno di partenza fissato presso il Palazzo della Civiltà Italiana (il cosiddetto “Colosseo Quadrato”), poi si andrà subito ad affrontare l’unica vera salita inserita nel tracciato, uno strappo di 900 metri al 5.8% che si concluderà presso i cancelli della Tenuta di Castelporziano, dal 1872 di proprietà dello Stato Italiano: inizialmente acquistata per farne una riserva di caccia a uso di re Vittorio Emanuele II (e fino al 1977 utilizzata a tale scopo anche dai Presidenti della Repubblica), dal 1999 è una riserva naturale statale, nonché una delle tre residenze ufficiali del capo dello stato dopo il Quirinale e la napoletana Villa Rosebery. Una decina di chilometri più avanti i “girini” raggiungeranno il mare e qui ci sarà la prima modifica rispetto al tracciato dello scorso anno perché, anziché effettuare subito il “giro di boa” per ritornare verso l’EUR, si dovrà compiare una vera e propria passeggiata sul lungomare verso il Lido di Ostia, la più nota località balneare del Lazio, nata in epoca fascista a pochi chilometri di distanza dall’area archeologica dell’antica Ostia, fondata nel VII secolo a.C. da Anco Marzio, il quarto dei sette leggendari Re di Roma. Terminata questa escursione, si tornerà a imboccare la strada percorso in precedenza, che riporterà il gruppo sulle filanti strade dell’EUR. Sfilato accanto al circolare Palazzo dello Sport, progettato per le Olimpiadi del 1960, il gruppo attraverserà il Parco Centrale del Lago, sorto attorno al laghetto pensato – come il resto del quartiere – per l’Esposizione Universale che si doveva svolgere nel 1942 e che sarà definitivamente annullata a causa dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Prima di lasciare l’EUR si giungerà quindi nel cuore del quartiere, dove svetta dall’alto dei suoi 45 metri quello che fino al 2004 era l’obelisco più recente di Roma, eretto nel 1959 in ricordo di Guglielmo Marconi e il cui primato è stato battuto nove anni fa da quello realizzato da Arnaldo Pomodoro e collocato presso il Palazzo dello Sport.

Pedalando in direzione del centro della capitale il gruppo andrà a lambire i confini della Garbatella, uno dei quartieri popolari più noti di Roma, realizzato a partire dal 18 febbraio del 1920, giorno della posa della prima pietra presso l’odierna Piazza Benedetto Brin, cerimonia presieduta personalmente dall’allora re Vittorio Emanuele III. Varcata la cinta delle Mura Aureliane attraverso Porta Ardeatina, la corsa farà quindi l’ingresso sul circuito quando mancheranno 1600 metri al traguardo che, seconda modifica apportata al tracciato, non sarà posto in Via dei Fori Imperiali ma in Via di San Gregorio, la strada lastricata in sampietrini che collega il Circo Massimo al Colosseo, incorniciata sullo sfondo dalla mole bianca dell’Arco di Tito: non si tratta di una scenografia inedita per il ciclismo per questo è stato per anni il rettilineo d’arrivo del Giro del Lazio, corsa uscita dal calendario nel 2017 dopo 76 edizioni disputate. Inizierà ora la prima delle otto tornate da 9.5 Km ciascuna, quasi 4 Km in meno rispetto al circuito dello scorso anno per la scelta di tagliare il tratto che si era svolto sulle strade del quartiere Prati e nel quale si sfioravano monumenti come Castel Sant’Angelo e la Basilica di San Pietro. Subito dopo il passaggio dalla linea d’arrivo si girerà attorno al Colosseo per poi imboccare il rettifilo di Via di Fori Imperiali, una delle strade più scenografiche della capitale, realizzata all’epoca del regime fascista per collegare in linea retta l’Anfiteatro Flavio a Piazza Venezia, opera che fu compiuta demolendo il “quartiere Alessandrino”, realizzato alla fine del XVI secolo. Voltando le spalle all’Altare della Patria – cuore del complesso del Vittoriano, realizzato dall’architetto marchigiano Giuseppe Sacconi ispirandosi alle scenografie delle Dolomiti – s’imboccherà la strada intitolata a Vittorio Emanuele II, il primo re d’Italia, sulla quale si affacciano le imponenti facciate delle chiese del Gesù, di Sant’Andrea della Valle e di Santa Maria in Vallicella, presso la quale si trova quella che da molti è stata definita come la più bella e monumentale sacrestia della capitale. Al termine di questa strada una netta svolta a sinistra rappresenterà l’inizio del tratto – lungo circa 2 Km – che si snoderà lungo le sponde del Tevere, costeggiato a breve distanza dalle sponde dell’Isola Tiberina, sulla quale in antichità sorgeva un tempio dedicato a Esculapio, il dio della medicina, situato nel punto dove in seguito sarà costruita la basilica di San Bartolomeo all’Isola (ma la tradizione medica non è mai venuta meno, perché qui si trova uno dei 31 ospedali di Roma, per secoli e fino al 2022 gestito dall’Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio, più conosciuto come Ordine dei Fatebenefratelli). Ci si discosterà dal Tevere all’altezza del Tempio di Ercole Vincitore – nome esatto dell’edificio che per secoli è stato erroneamente attribuito alla dea Vesta – per attraversare la piazza sulla quale si affaccia una delle chiese più visitate della capitale per la presenza della celebre Bocca della Verità sotto il porticato di Santa Maria in Cosmedin. Subito dopo si percorrerà la strada che corre tra le prime pendici dell’Aventino e la cavea del Circo Massimo, luogo dove avvenne il mitico episodio del “ratto delle Sabine”, con il quale il fondatore della città Romolo intese fondere il popolo romano con quello sabino. Ci si porterà ora su strade ben note a molti corridori, quelle del cosiddetto “circuito delle Terme di Caracalla”, che dal 1946 ospita il 25 aprile di ogni anni il Gran Premio della Liberazione, una delle principali corse del calendario riservato ai dilettanti, gara che nell’albo d’oro vanta nomi come quelli dell’ex campione europeo Matteo Trentin e del vincitore del Giro del 1990 Gianni Bugno, mentre ad aprire le danze nella prima edizione fu proprio un corridore originario di Roma, Gustavo Guglielmetti. Girando attorno alle celebri terme – che perse da secoli la loro funzione oggi ospitano le rappresentazioni della stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma, mentre nel 1960 furono “prestate” allo sport per accogliere le gare di ginnastica dell’olimpiade – si ritornerà a pedalare in direzione del Circo Massimo per poi imboccare il breve rettilineo d’arrivo di Via di San Gregorio, tracciato tra i colli Palatino e Celio, sul quale troneggia la barocca chiesa di San Gregorio al Celio, realizzata accanto a un complesso di tre piccoli oratori, due dei quali risalenti al XII secolo. Qui, nel cuore della “grande bellezza”, si concluderà la 107a edizione della Corsa Rosa, poi tutti a pensare al Tour, che quest’anno scatterà tra un mese esatto, anticipato di una settimana per lasciar posto alle Olimpiadi di Parigi. E il primo a pensarci sarà proprio Tadej Pogacar, che punta a una straordinaria doppietta, un’impresa che non si vede da 26 anni, da quando Marco Pantani riuscì a vincere nella medesima stagione prima la Corsa Rosa e poi la Grande Boucle.

Mauro Facoltosi

Via di San Gregorio a Roma l’altimetria della ventunesima tappa (Google Street View)

FOTOGALLERY

EUR, Palazzo della Civiltà Italiana

Tenuta presidenziale di Castel Porziano

Il Palazzo dello Sport all’EUR

Parco Centrale dell’EUR

L’obelisco dedicato a Guglielmo Marconi

Piazza Damiano Sauli, cuore del quartiere della Garbatella

Porta Ardeatina

Vittoriano

Santa Maria in Vallicella

Santa Maria in Cosmedin con la fila di turisti in attesa di vedere la Bocca della Verità

Terme di Caracalla

San Gregorio al Celio

QUARTIERTAPPA: DALLA SEDE DI BASSANO DEL GRAPPA

maggio 25, 2024 by Redazione

Filed under 25 MAGGIO 2024 - 20a tappa: ALPAGO - BASSANO DEL GRAPPA, Approfondimenti

Ecco il tradizionale contenitore made ilciclismo.it che da diverse stagioni accompagna le cronache prima del Giro e poi del Tour. All’interno ritroverete le rubriche riservate alla rassegna stampa internazionale, alla colonna sonora del giorno, alle previsioni del tempo per la tappa successiva, alle “perle” dei telecronisti, al Giro d’Italia rivisto alla “rovescia” e al ricordo di un Giro passato (quest’anno rivisiteremo l’edizione vinta dall’elvetico Carlo Clerici nel 1954)

SALA STAMPA

Italia

Pogacar fa un altro sport: stacca tutti sul Grappa, ora le sue vittorie sono sei!

Gazzetta dello Sport

Slovenia

Pogi je zmagovalec 20. etape in 107. Gira (Pogi è il vincitore della 20a tappa e del 107esimo Giro)

Delo

Regno Unito

Pogacar all but seals maglia rosa with magnificent solo victory (Pogacar sigilla la maglia rosa con una magnifica vittoria in solitaria)

The Guardian

Francia

Nouvelle démonstration de Pogacar (Nuova dimostrazione di Pogacar)

L’Équipe

Spagna

Un Pogacar para dominarlos a todos (Un Pogacar per domarli tutti)

AS

Belgio

‘De Kannibaal’ geëvenaard: Tadej Pogacar beent illustere reeks van Eddy Merckx bij met zesde ritzege in Giro (”Il cannibale” eguagliato: Tadej Pogacar tiene il passo con l’illustre serie di Eddy Merckx con la sesta vittoria di tappa al Giro)

Het Nieuwsblad

Paesi Bassi

Pogacar zet nog eens weergaloze solo neer en pakt zesde etappezege in de Giro (Pogacar realizza un’altra solitaria impareggiabile e conquista la sesta vittoria di tappa al Giro)

De Telegraaf

Germania

Etappensieg Nummer sechs am Monte Grappa: Pogacar steht vor Gewinn des Giro (Vittoria di tappa numero sei sul Monte Grappa: Pogacar si appresta a vincere il Giro)

Kicker

USA

Pogacar all but wins Giro d’Italia on debut with another stunning stage victory (Pogacar vince il Giro d’Italia al debutto con un’altra straordinaria vittoria di tappa)

The Washington Post

Colombia

Daniel Martínez, espectacular: defendió el podio del Giro de Italia (Daniel Martínez, spettacolare: ha difeso il podio del Giro d’Italia)

El Tiempo

Australia

Pogacar in Giro world of his own as O’Connor dream dies (Pogacar nel mondo del Giro mentre muore il sogno di O’Connor)

The West Australian

DISCOGIRO

La colonna sonora della tappa del Giro scelta per voi da ilciclismo.it

The Final Show (Theodore Shapiro)

METEOGIRO

Roma (EUR): nubi sparse, 25°C (percepiti 26°C), vento moderato da O (15-32 Km/h), umidità al 47%

Roma – 1° passaggio (Km 49): nubi sparse, 24°C (percepiti 25°C), vento moderato da O (18-36 Km/h), umidità al 53%

Roma – 4° giro (Km 75.3): nubi sparse, 23°C (percepiti 25°C), vento moderato da O (18-37 Km/h), umidità al 56%

Roma – arrivo : cielo sereno, 22°C (percepiti 24°C), vento moderato da O (16-35 Km/h), umidità al 61%

GLI ORARI DEL GIRO

15.15: inizio diretta su Eurosport

15.20: inizio diretta su Rai2 (non è prevista la trasmissione della tappa su Raisport)

15.35: partenza dall’EUR

16.45-17.00: primo passaggio dal traguardo di Roma (Via di San Gregorio)

17.00-17.15: fine primo giro del circuito finale (Via di San Gregorio)

17.15-17.30: traguardo volante Sprint alla fine del secondo giro (Via di San Gregorio)

17.30-17.45: fine terzo giro del circuito finale (Via di San Gregorio)

17.40-18.00: fine quarto giro del circuito finale (Via di San Gregorio)

17.45-18.00: traguardo volante Intergiro (in Via dei Fori Imperiali)

17.55-18.15: fine quinto giro del circuito finale (Via di San Gregorio)

18.05-18.30: traguardo volante Sprint (con abbuoni) alla fine del sesto giro (Via di San Gregorio)

18.20-18.40: fine settimo giro del circuito finale (Via di San Gregorio)

18.30-18.55: arrivo finale a Roma (Via di San Gregorio)

I MISTERI DELLA CASSAPANCA

Con la ricomposizione della coppia al commento Pancani – Cassani la rubrica degli strafalcioni dei telecronisti riprende il suo titolo originario

TG5 del mattino: “Oggi Mortegliano – Sappada” (era la tappa di ieri)

De Luca: “La macca dei dottori” (macchina)

De Luca: “Gran Premio del Camaiore” (di Camaiore)

Petacchi: “Buon tappa”

Pancani: “Fare di nuovo la seconda ascesa del Grappa” (e i corridori ti sparano perchè tre volte il Grappa in una sola tappa è decisamente troppo)

Cassani: “Geraint Thomes” (Thomas)

Pancani: “L’ultimo sugillo”

Televideo RAI: “Ventesima frazione con la doppia ascesa da due versanti del Monte Grappa” (in realtà il realtà il versante era sempre lo stesso)

GIROALCONTRARIO

L’ordine d’arrivo e la classifica generale dal punto di vista della maglia nera

Ordine d’arrivo della ventesima tappa, Alpago – Bassano del Gappa

1° Fernando Gaviria

2° Davide Cimolai s.t.

3° Olivier Le Gac s.t.

4° Stanislaw Aniolkowski s.t.

5° Tobias Lund Andresen s.t.

Classifica generale

1° Alan Riou

2° Josef Cerný a 10′05″

3° Tobias Lund Andresen a 13′03″

4° Tim Merlier a 16′14″

5° Fabian Lienhard a 16′20″

Miglior italiano Davide Cimolai, 9° a 22′39″

IL GIRO DI 70 ANNI FA

Riviviamo l’edizione 1954 della Corsa Rosa attraverso i titoli del quotidiano “La Stampa”. Quell’anno si impose grazie a una storica fuga bidone l’elvetico Carlo Clerici

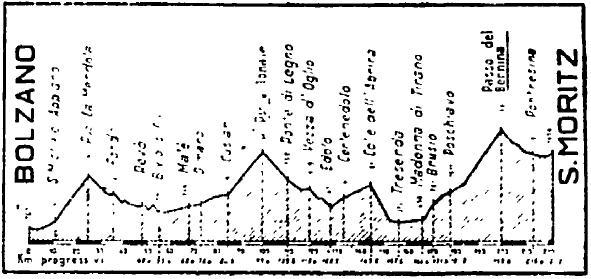

12 GIUGNO 1954 – 21a TAPPA: BOLZANO – SANKT MORITZ (222 Km)

SCIOPERANO I CORRIDORI DEL GIRO E LA CORSA SI TRASFORMA IN UNA BURLA

La crisi fisica e morale di Coppi forse non estranea alle clamorose vicende della grande corsa a tappe – La giuria indaga per scoprire i promotori del grave scandalo – Fausto Coppi è inquieto per motivi sentimentali?

Una comoda passeggiata turistica porta il gruppo pressoché compatto al Passo del Bernina – Poi Koblet se ne va tranquillamente a vincere a St. Moritz (previsto?) – Media della giornata: 24 km. all’ora! – L’ordine era “di andar piano” – Primo provvedimento: bloccati lutti i premi di tappa – La congiura del silenzio rende difficile l’accertamento delle responsabilità – Quello che dicono Coppi e Magni – Minacce ai corridori troppo intraprendenti – La reazione degli industriali – A Novi Ligure si era sparsa la voce che la signora Bruna avesse presentato domanda di separazione legale – Ma al Tribunale di Alessandria finora nulla risulta

Il ponte di Bassano illuminato di rosa (www.inbici.net)

ARCHIVIO QUARTIERTAPPA

Cliccare sul nome della tappa per visualizzare l’articolo

Raduno di partenza a Venaria Reale

1a tappa: Venaria Reale – Torino

2a tappa: San Francesco al Campo – Santuario di Oropa

3a tappa: Novara – Fossano

4a tappa: Acqui Terme – Andora

5a tappa: Genova – Lucca

6a tappa: Torre del Lago Puccini (Viareggio) – Rapolano Terme

7a tappa: Foligno – Perugia (cronometro individuale)

8a tappa: Spoleto – Prati di Tivo

9a tappa: Avezzano – Napoli

10a tappa: Pompei – Cusano Mutri (Bocca della Selva)

11a tappa: Foiano di Val Fortore – Francavilla al Mare

12a tappa: Martinsicuro – Fano

13a tappa: Riccione – Cento

14a tappa: Castiglione delle Stiviere – Desenzano del Garda (cronometro individuale)

15a tappa: Manerba del Garda – Livigno (Mottolino)

16a tappa: Livigno – Santa Cristina Valgardena (Monte Pana)

17a tappa: Selva di Val Gardena – Passo Brocon

18a tappa: Fiera di Primiero – Padova

19a tappa: Mortegliano – Sappada

LE IMPRESE SONO DUE: POGACAR E PELLIZZARI SHOW

maggio 25, 2024 by Redazione

Filed under 25 MAGGIO 2024 - 20a tappa: ALPAGO - BASSANO DEL GRAPPA, News

Come ampiamente previsto ed annunciato, Tadej Pogacar ha vinto la sua sesta tappa in questa edizione del Giro d’Italia con oltre 2 minuti sui primi avversari e in classifica generale ha un vantaggio di 10 minuti sul secondo. Ma anche Giulio Pellizzari ha compiuto una grande impresa, partendo sulla prima scalata al Grappa, andando a riprendere uno ad uno tutti i fuggitivi e riuscendo ad arrivare al traguardo con il gruppetto degli uomini di classifica.

Era l’ultima tappa che poteva dire qualcosa, l’ultima prova in montagna. Una frazione disegnata benissimo, con la salita più dura del giro dopo l’eliminazione prima della Forcola di Livigno e dello Stelvio. Una salita di 18 Km con una pendenza media dell’8% da scalare due volte è davvero tosta. Ha i numeri del Col de la Madeleine, considerata una della più dure salite di Francia.

La doppia scalata ha portato i corridori ad affrontare un grande sforzo e, dal secondo passaggio al GPM di Monte Grappa, mancavano ancora 30 Km all’arrivo, con una lunghissima discesa tecnica ed un durissimo strappo in contropendenza a spezzarla.

Una tappa del genere non permetteva di limitarsi a fare la sparata all’ultimo chilometro per tentare di guadagnare qualche secondo sugli avversari.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), che non è nuovo ad attacchi da lontano, è partito a 5 km dal secondo passaggio sul Grappa e quindi a oltre 35 Km dalla conclusione, staccando agevolmente tutti. Ma sulla sua strada verso Bassano del Grappa ha trovato un immenso Giulio Pellizzari (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), che invece si era mosso sulla prima scalata al monte veneto, quando ancora mancavano 80 Km dall’arrivo, andando a riprendere uno ad uno tutti i fuggitivi e passando primo sul GPM. Dopo questo grande sforzo il marchigiano non ha mollato il colpo, si è gettato in discesa, ha usufruito del lavoro di un compagno di squadra per pochi chilometri e poi ha affrontato la seconda scalata al Grappa riuscendo, nonostante il grande sforzo fatto, a mantenere un buon ritmo, tanto da essere superato solo da un Pogacar lanciatissimo, e a transitare dietro lo sloveno anche al secondo passaggio sul Grappa. Successivamente sul traguardo di Bassano Pellizzari è arrivato insieme a tutti gli altri uomini di classifica. La prestazione del marchigiano è stata superlativa, se si pensa ai chilometri affrontati da solo in testa alla corsa e allo sforzo in più rispetto a quello fatto dai migliori della classifica generale. In altre parole, gli uomini che domani saliranno sul podio Roma accanto alla maglia rosa non sono riusciti a staccare un corridore che era partito da solo ed era allo scoperto da 50 Km, di cui quasi la metà su una salita durissima. Viene da pensare che, se Pellizzari non avesse passato giorni difficilissimi nella prima parte del Giro fino ad arrivare ad un passo dal ritiro, sarebbe stato certamente della partita per una top five.

La speranza è che non si tratti di una meteora perché, se riuscirà a confermarsi su questi livelli, potrebbe essere davvero un uomo da corse a tappe per il futuro.

Per quel che riguarda gli altri uomini, non c’è molto da dire sulla maglia rosa, che non ha fatto altro se non confermare quanto sia era visto sinora, ossia di essere su un altro livello rispetto agli avversari. Oggi è partito da lontano, ha dato 2 minuti a tutti e ha lasciato il secondo della classifica a 10 minuti, con distacchi che non si vedevano da decenni. Domani concluderà il suo primo Giro d’Italia in maglia rosa e si lancerà alla ricerca della doppietta che da oltre un quarto di secolo nessuno ha più realizzato.

Daniel Felipe Martínez (BORA – Hansgrohe) ha messo in saccoccia il secondo posto alla meno peggio. Non è che abbia fatto nulla di particolare oggi: seguendo il ritmo impostato da Rafał Majka (UAE Team Emirates) per lanciare Pogacar, il colombiano si è ritrovato ad avere qualche secondo di vantaggio su Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) e si è messo alla ruota di Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) senza tirare un metro per poi provare uno scatto, tanto secco quanto velleitario, sullo strappo che divideva in due tronconi la discesa dal Monte Grappa. C’è da dire che la seconda posizione era abbastanza in cassaforte, dato che, per via dei distacchi, solo Thomas – che era già parso in difficoltà – poteva insidiarlo.

Il gallese, si sa, è un regolarista molto esperto e ha quindi badato ad evitare il fuori giri, non ha perso la calma, ha sfruttato il lavoro impostato da Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale Team) in favore di Ben O’Connor ed è riuscito a mantenere il distacco entro pochi secondi fino allo scollinamento per poi rientrare in discesa. Tiberi doveva provare l’assalto alla quarta posizione, ma in realtà non ha davvero provato ad affondare il colpo, anche perché probabilmente le energie cominciano a scarseggiare. Il laziale, quando ha notato che O’Connor era in difficoltà, si è messo in testa al gruppetto con Martinez cercando di mantenere alto il ritmo, ma non è riuscito a essere abbastanza incisivo. Il suo non è stato un attacco vero e proprio, bensì un tentativo di tenere un ritmo elevato, nella speranza che l’australiano continuasse a perdere terreno, cosa che non è avvenuta. O’Connor, quarto della classifica, da tempo non sembra più brillante come nelle prime tappe e, dopo aver commesso l’errore di provare stare con Pogacar, ha badato a gestirsi e, nell’ultima settimana, è andato in difficoltà; tuttavia non ci sono stati attacchi nel senso vero della parola e, sotto questo punto di vista, forse qualche rimpianto ci può stare.

Oggi la salita era dura e sembravano tutti al limite; in più non c’erano uomini come Nibali capaci di guadagnare quasi un minuto nella difficile discesa finale-

Tiberi ha comunque incrementato il suo vantaggio su Thymen Arensman (INEOS Grenadiers), principale avversario per la maglia bianca, che però ha dovuto lavorare per Thomas. Ovviamente, anche Tiberi ha da recriminare per la sfortuna di aver forato due volte nella tappa con arrivo ad Oropa, nella quale ha accusato un ritardo importante senza il quale sarebbe stato vicinissimo al podio.

Da segnalare la defaillance di Filippo Zana (Team Jayco AlUla) che, in già crisi sulla prima ascesa al Monte Grappa, è uscito dalla top ten.

La tappa, nonostante la pioggia, ha visto immediatamente dopo il via ufficiale i primi attacchi. In testa, si forma una coppia con Davide Ballerini (Astana Qazaqstan) e Lorenzo Germani (Groupama-FDJ). Dopo qualche chilometro di bagarre, si forma alle spalle di battistrada un gruppetto di contrattaccanti con Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck), Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck), Henok Mulubrhan (Astana Qazaqstan Team), Rubén Fernández (Cofidis), Andrea Vendrame (Decathlon Ag2r La Mondiale Team), Edward Theuns (Lidl-Trek), Pelayo Sánchez (Movistar Team), Andrea Pietrobon (Team Polti Kometa) e Alessandro Tonelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè). I nove riescono a portarsi sulla testa della corsa dopo il muro di Cà del Poggio.

La UAE rimane stabile in testa al gruppo e non concede un grande vantaggio a questa fuga, anche perché tutti sanno che la tappa è nel mirino della maglia rosa.

Sulla prima ascesa verso il Grappa ci sono vari tentativi di attacco tra i battistrada e, dopo una fase concitata di scatti, si portano in testa Janssens e Sánchez, che vengono raggiunti da un ottimo Tonelli, il quale mantiene un ottimo ritmo e rientra in progressione.

A 3 Km dal GPM dal gruppo parte Pellizzari con un’ottima pedalata. Il marchigiano non si limita a fare il ritmo ma propone continui rilanci fuori sella e riprende tutti i componenti della fuga, rientrando sul terzetto di testa a 200 metri dallo scollinamento, riuscendo a passare in prima posizione. Non sarà sufficiente per sfilare la maglia azzurra a Pogacar, ma potrà vestirla domani come secondo di questa speciale classifica, una bella soddisfazione dopo un avvio difficilissimo.

Mentre tutti gli altri componenti della fuga iniziale vengono ripresi, in discesa si lanciano Pellizzari, Tonelli e Sanchez, mentre Janssens perde contatto. Tonelli perde le ruote dei primi due sul tratto in contropendenza, sul quale anche Sanchez fatica non poco a tenere la ruota di Pellizzari. Tonelli riesce comunque a rientrare in discesa e a lavorare per il capitano nel breve tratto pianeggiante che prevede la seconda scalata verso il Monte Grappa.

Pellizzari stacca Sanchez già sulle prime rampe e conduce con 2 minuti e mezzo sul gruppo maglia rosa.

Il ritmo degli UAE erode ma non polverizza il vantaggio di Pellizzari che, anche se appesantito, tiene duro. Sotto il ritmo degli UAE il gruppo maglia rosa si riduce al punto che, ai 10 dal GPM, è costituito da 16 elementi: Pogačar, Thomas, Arensman, Martínez, O’Connor, Paret-Peintre, Majka, Tiberi, Einer Rubio (Movistar), Jan Hirt (Soudal Quick-Step), Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step), Romain Bardet (Dsm-Firmenich PostNL), Michael Storer (Tudor), Felix Großschartner (UAE), Domen Novak (UAE) e Damiano Caruso (Bahrain Victorious).

Quando Majka passa a fare il ritmo il drappello si sfalda con il terzo e il quarto della generale che vengono staccati di qualche secondo.

Davanti rimangono solo Majka, Pogacar, Martinez, Rubio e Storer con un minuto di ritardo da Pellizzari. Ai 5 dal GPM Pogacar piazza uno scatto micidiale al quale nessuno prova a replicare, ma Tiberi si mette immediatamente in testa a un terzetto con Martinez e Rubio per cercare di guadagnare su O’Connor, che lo precede in classifica.

Pogacar raggiunge Pellizzari che, con grande caparbietà, riesce a stare con la maglia rosa per qualche chilometro, finché non è costretto a lasciare la sua ruota. Il marchigiano non molla e il terzetto con Tiberi, Martinez e Rubio riesce a raggiungerlo solo al GPM, dove Pellizzari transita in seconda posizione.

Mentre nella discesa Pogacar, che ha già 2 minuti di vantaggio, si limita a gestire mantenendo invariato il gap, dietro è battaglia tra il terzetto con Tiberi, Martinez e Rubio ed il drappello con Thomas ed O’Connor, che ha potuto beneficiare del prezioso lavoro in salita di Paret-Peintre.

Sullo strappo in contropendenza Martinez prova uno scatto secco e riesce a staccare tutti, ma si tratta di un fuoco di paglia perché, una volta ripresa la discesa, il gruppetto degli uomini di classifica, nel quale rimane Pellizzari, si ricompatta e giunge al traguardo a 2′07″ dal vincitore della tappa e, a questo punto, anche del Giro d’Italia, Tadej Pogacar.

Sta per concludersi un Giro in cui non c’è stata storia e, anche se è mancata la suspence, abbiamo visto un grande spettacolo offerto da Pogacar, che ci ha per fortuna impedito di vedere scene come quella dell’anno scorso nel tappone delle Tre Cime di Lavaredo, concluso senza attacchi tra gli uomini di classifica.

La battaglia per il podio, in realtà quasi inesistente, ha però fatto capire che senza Pogacar il registro sarebbe stato probabilmente lo stesso. Tra gli uomini di classifica non c’è stato nessuno in grado di sferrare un vero attacco e sulle salite i vari Thomas, Tiberi e Martinez hanno sempre badato più a mantenere il ritmo che a provare a staccare gli avversari, sperando che fossero gli altri ad avere momenti di difficoltà. I 70 chilometri a cronometro, quanto mai opportuni, hanno dato alla classifica una fisionomia alla quale hanno anche contribuito episodi come le forature di Tiberi nella tappa di Oropa.

Sul fronte italiani, va detto che la maglia bianca di questo Giro si è comportata comunque abbastanza bene. In salita non è un attaccante, ma riesce a mantenere comunque il ritmo dei migliori e a cronometro se la cava egregiamente. Se riuscirà a crescere, nei prossimi anni, avremo un uomo in grado di lottare per la classifica, anche se sarà difficile riuscire a competere con uomini come Pogacar e Jonas Vingegaard (Visma).

Il Pellizzari del finale di Giro, invece, sembra un ottimo scalatore che potrebbe anche lui dire la sua in futuro, anche se deve ancora confermare le sue doti.

Domani, la passerella nella capitale precederà l’incoronazione del vincitore dell’edizione numero 107, che da Lunedì dovrà focalizzare l’attenzione sulla conquista del Tour de France.

Benedetto Ciccarone

Pogacar all'attacco sulle pendenze del Monte Grappa (foto Tim de Waele / Getty Images)

LA PRIMA VOLTA NON SI SCORDA MAI, ANCHE SUL “VECCHIO” GRAPPA

maggio 25, 2024 by Redazione

Filed under 25 MAGGIO 2024 - 20a tappa: ALPAGO - BASSANO DEL GRAPPA, News

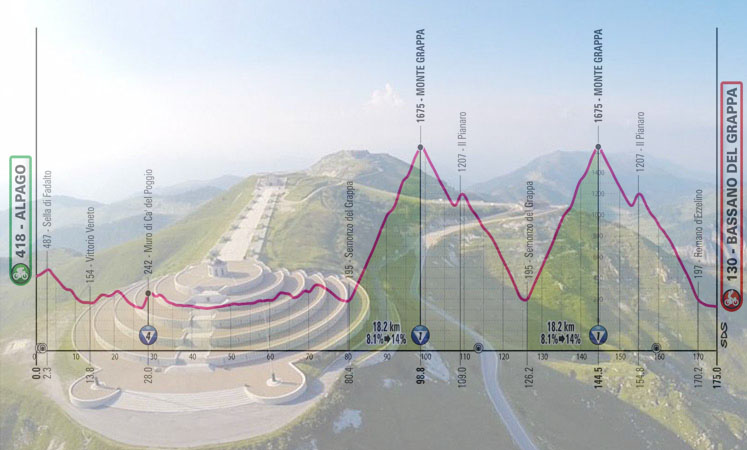

Il Monte Grappa non è certo una novità per la Corsa Rosa, ma per la prima volta nella storia del Giro sarà scalato due volte nel corso della medesima tappa. E si salirà da uno dei versanti più difficili dell’ascesa veneta, che impegnerà i “girini” per quasi un’ora a scalata: c’è lo spazio per un ribaltone in extremis, come quello avvenuto lo scorso anno sul Monte Lussari e nel 2002 sulla Marmolada.

Il Giro d’Italia non è certo un novizio ma, nonostante le 107 edizioni fino ad oggi disputate, è abituato alle “prime volte”. Nel 1933 fu il primo fra i tre Grandi Giri a proporre una cronometro nel percorso, nel 2018 con il via da Gerusalemme è stato il primo a uscire dai confini del continente europeo, anche se le prime volte che hanno lasciato il segno sono quelle relative alle grandi salite. Rimaste nella storia sono state le prime ascensioni a Stelvio (1953) e Gavia (1960) e anche in tempi recenti si sono andati a scoprire passi che subito hanno fatto “colpo”, come il Mortirolo, lo Zoncolan e il Colle delle Finestre, il cui inserimento nel 2005 segnò anche la riscoperta degli sterrati. Adesso protagonista della prima volta sarà il Monte Grappa, anche se non costituisce una novità vera e propria, perché nel percorso del Giro la salita alla celebre montagna veneta è già stata inserita sei volte e in due di queste occasioni era previsto anche il traguardo di tappa. Ma mai era venuto in mente agli organizzatori di far ripetere la salita per due volte nel corso della medesima occasione e sarà proprio quello che accadrà al penultimo giorno di gara, tra l’altro salendo da uno dei versanti più impegnativi del Grappa, al quale è stato abbinata – pure lei da “reiterare” – la breve e ripida ascesa (e questa si che è una novità) del Pianaro, mentre nelle fasi iniziali ci sarà da fare i conti con l’arcinoto muro di Cà del Poggio. Con un percorso del genere anche una maglia rosa dotata di un vantaggio granitico potrebbe sgretolarsi come niente e c’è un precedente molto recente che ci ricorda quanto questo rischio sia concreto: nonostante l’inezia di tre secondi di vantaggio sul secondo, pochi si sarebbero aspettati il crollo dell’ecuadoriano Richard Carapaz al Giro del 2022 nel tappone dolomitico del penultimo giorno, quando si dovevano scalare i passi di San Pellegrino e del Pordoi prima del tremendo arrivo in salita alla Marmolada. E poi come non dimenticare il definitivo avvicendamento al vertice della classifica, e per soli 14 secondi, tra Primoz Roglic e Geraint Thomas dopo la cronoscalata al Monte Lussari lo scorso anno.

L’ultima grande tappa di montagna del Giro 2024 scatterà dall’Alpago, lungo le sponde del Lago di Santa Croce, bacino d’origine naturale che nel XVIII secolo fu collegato al Piave mediante un torrente artificiale che serviva per far fluitare verso Venezia il legname proveniente dalla soprastante foresta del Cansiglio. Anche i “girini” si ritroveranno a fluitare nelle fasi iniziali perché, scavalcato il dentello della Sella di Fadalto (2.2 Km al 4%), la tappa debutterà con la dolce discesa verso Vittorio Veneto, la cittadina che deve la sua fama alla vittoria dell’esercito italiano nella Prima Guerra Mondiale e che merita la sosta anche per ammirarvi i centri storici di Ceneda e Serravalle, i due borghi che nel 1866 decisero di rinunciare alla loro autonomia per andare a costituire il comune attuale, così chiamato in onore di Re Vittorio Emanuele II. Disegnata ai piedi della catena delle Prealpi Trevigiane, inizierà ora una fase caratterizzata da alcuni lievi saliscendi, percorrendo la quale si andranno a costeggiare i piccoli laghi di Revine (uno dei quali si chiama curiosamente “Lago di Lago”) nei quali si racconta che durante la Prima Guerra Mondiale fu fatto affondare – non si sa ad opera di quale esercito – un intero treno, diretto all’aeroporto militare di Tovena. Queste lievi difficoltà altimetriche costituiranno l’aperitivo al successivo muro di Cà del Poggio, salita che deve la sua scoperta proprio al Giro d’Italia, che lo fece scoprire nel 2009, in occasione di una tappa diretta a Valdobbiadene e terminata con il successo in volata di Alessandro Petacchi. L’anno successivo è stata la volta del campionato nazionale (con ben 10 passaggi) vinto da Giovanni Visconti, poi sono arrivati il Giro femminile e quello Under23, i gemellaggi con il Muro di Grammont e quello di Mûr-de-Bretagne, mentre la Corsa Rosa vi è tornata finora altre cinque volte e in una di queste occasioni (nel 2020) i suoi 1200 metri al 12.3% di pendenza media furono affrontati a cronometro, sempre nel contesto di una tappa che terminava a Valdobbiadene: quel pomeriggio il più veloce fu il piemontese Filippo Ganna che, dopo aver fatto registrare il miglior tempo di scalata, si impose alla media di quasi 48 Km/h staccando di 26” l’australiano Rohan Dennis. Raggiunta la cima del muro i corridori scenderanno verso Refrontolo, centro conosciuto per il suo vino Passito D.O.C.G. e che merita una sosta anche per ammirare l’antico e delizioso Molinetto della Croda, risalente al 1630.

S’imboccherà a questo punto un lungo settore pianeggiante che, tranne una breve intromissione, si dipanerà per una cinquantina di chilometri per terminare proprio ai piedi del Monte Grappa. All’inizio di questo settore si attraverserà Pieve di Soligo, dove si transiterà al cospetto del monumentale duomo neoromanico di Santa Maria Assunta, poi la Corsa Rosa sarà nuovamente sulle strade di Sernaglia della Battaglia, già solcate dal gruppo due giorni prima nel corso della tappa di Padova. Toccata la vicina Moriago, dove si può ammirare l’avveniristica Casa Fungo, progettata dall’ingegnere aerospaziale Dante Vendramini, si supererà il Piave sul Ponte di Vidor per portarsi a Cornuda, dove la chiesa sconsacrata di Santa Teresa dal 2002 ospita il Museo della stampa e del design tipografico. Qui ci sarà un cambio di direzione tornando a pedalare verso le montagne, anche se in realtà si dovrà pedalare in pianura per diversi chilometri, pur con l’inserimento qua e là di alcuni “scalini”, come quelli che s’incontreranno a cavallo dal passaggio da Possagno, la città natale di Antonio Canova, che qui vi realizzò la Chiesa della Santissima Trinità, nota come “Tempio Canoviano” perché vi fu anche sepolto il celebre scultore-

Dai delicati colpi di scalpello del massimo esponente del neoclassicismo a quelli più incisivi del Monte Grappa il passo sarà breve, giusto gli ultimi 10 Km tranquilli che si dovranno percorrere per arrivare a Semonzo, il centro dove si andrà ad imboccare il versante intitolato a Gaetano Giardino, il maresciallo che fu comandante dell’Armata del Grappa guidandola verso la vittoria e che dopo la morte nel 1935 fu sepolto nel sacrario realizzato sulla cima della montagna, progettato dall’architetto milanese Giovanni Greppi. Da questo lato la salita misura complessivamente quasi 20 Km, con i “girini” che si fermeranno circa 800 metri a valle del punto terminale, affrontata fin lì una pendenza media dell’8.1%. In tutto s’incontreranno 28 tornanti, la maggior parte dei quali concentrati nei primi 11 Km , che, inclinati al 7,6% medio, conducono a Campo Croce, località frequentata dagli appassionati di parapendio. Poco più di 1500 metri pedalabili, contenenti anche una brevissima discesa, permetteranno di rifiatare prima d’iniziare la seconda parte dell’ascesa, la più impegnativa pur avendo una pendenza media inferiore (8,7% negli ultimi 7,2 Km) per la presenza di un tratto di 2,6 Km al 10,5% nel quale si raggiungerà il picco di pendenza massima di questo versante (14%). In discesa si percorrerà la principale via d’accesso alla cima, quella strada che porta il nome del generale Luigi Cadorna, il Capo di Stato Maggiore dell’esercito che l’aveva fatta tracciare tra il 1916 e il 1917 dopo aver intuito l’importanza strategica del monte e la necessità di armarlo a difesa. Rispetto al 2010, quando scendendo da questo versante Vincenzo Nibali costruì il suo primo successo al Giro d’Italia (la tappa era quella di Asolo, che lo “Squalo dello Stretto” vinse con 23 secondi di vantaggio sul suo capitano Ivan Basso), a un certo punto si abbandonerà la Strada Cadorna per inerpicarsi verso il Pianaro, affrontando una salita corta da decisamente “puntuta” perché in quei 1500 metri i corridori troveranno sotto le ruote una pendenza media del 9%, dato che si fa particolarmente “acre” nel chilometro conclusivo, dove l’inclinazione media schizza quasi al 13%. Ritrovata la “Strada Cadorna” ci si tufferà quindi su Romano d’Ezzelino, centro che fu feudo di una delle più potenti e importanti famiglie medioevali venete, quella del condottiero e dittatore Ezzelino III, crudele al punto da essere relegato da Dante nel “girone dei violenti”, condannato per l’eternità a nuotare in un fiume di sangue bollente. Per i corridori, invece, si prospetta nuovamente un “girone del Grappa” perché non distante da Romano è Semonzo e da lì a poco dovranno ripetere nuovamente sia l’ascesa alla montagna sacra alla patria, sia il velenoso Pianaro. Solo allora potranno dire di essersi messi alle spalle l’ultima montagna del Giro 2024 e lanciarsi verso il traguardo di Bassano del Grappa, la città del celebre Ponte degli Alpini sul quale – secondo una celebre canzoncina – gli innamorati si scambiano un bacino d’amore. Ma oggi, al termine di una tappa massacrante, almeno un bacio spetterà a tutti i corridori che avranno portato la bici fin sul traguardo, non soltanto quello d’ordinanza della miss destinato al vincitore.

Mauro Facoltosi

Il sacrario di Cima Grappa e l’altimetria della ventesima tappa (www.maddalene101.it)

I VALICHI DELLA TAPPA

Sella di Fadalto (489 metri). Separa il Col Visentin dal Cansiglio ed è valicata dalla SS 51 “di Alemagna” tra il lago di Santa Croce e Negrisiola (Vittorio Veneto). È quotata 488 sull’atlante stradale del TCI e 487 sulle cartine del Giro. Il Giro vi è transitato spesso, senza mai effettuare traguardi GPM.

Sella di Revine (262 metri). Coincide con l’omonimo comune, è quotato 248 metri sulle cartine del Giro. L’ultimo passaggio del Giro da questo centro risale al 1988, quando vi transitò la seconda semitappa della frazione conclusiva, una cronometro individuale di 43 Km vinta dal polacco Lech Piasecki.

Sella di Tarzo (269 metri). Coincide con l’omonimo comune

Sella di Mire (220 metri). Valicata dalla SP 86 “delle Mire” nel corso della discesa da San Pietro di Feletto (Muro di Cà del Poggio) a Refrontolo

Sella di Campo Croce (1048 metri). Vi transita la “Strada Generale Giardino” (SP 140), salendo da Semonzo verso il Monte Grappa. Coincide con l’omonima località.

Nota. Il testo di riferimento è “Valichi stradali d’Italia” di Georges Rossini (editore Ediciclo).

CIAK SI GIRO

Oggi il Giro è partito dall’Alpago, la regione storico-geografica della provincia di Belluno dove si trova il Pian del Cansiglio, lo spettacolare altopiano celebre per le sue foreste e per la scelta di farne, da parte dell’ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, la meta delle sue vacanze estive quando era al Quirinale. Lassù è arrivato anche l’occhio della macchina da presa quando il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma lo scelse nel 2014 per girarvi le scene finali di “Leoni”, film uscito nelle sale l’anno successivo e interpretato da Neri Marcorè, attore marchigiano particolarmente a suo agio quando si tratta di recitare con la cadenza veneta (non a caso, per questa sua dote, era stato scelto nel 2006 per interpretare Papa Giovanni Paolo I nella fiction dedicata a Papa Luciani). Marcorè qui è Gualtiero Cecchi, imprenditore spiantato che decise di risanare le sue magre casse con la produzione di crocefissi realizzati con plastica riciclata. L’idea sembra vincente e riesce a ottenere anche il benestare della Curia, ma per avere la plastica a basso prezzo si rivolge a un faccendiere napoletano colluso con la camorra, il quale gli vende del materiale pericoloso, che ha il difetto di esplodere al contatto con l’acqua, come scoprirà per primo il sacerdote incaricato di benedirne uno. L’azione si svolge in Veneto e principalmente nella città di Treviso, ma anche con capatine fuori città (suggestive le scene “dall’aldilà” girate presso i ruderi dell’Abbazia di Sant’Eustachio, sulle prime pendici del Montello) e in alcuni centri delle provincie di Belluno, Vicenza e Padova, dove si trova la spettacolare Ca’ Marcello, la villa situata in quel di Piombino Dese che in questo film è dimora del protagonista e dell’anziana madre. L’Alpago si vede solo alla fine, dopo che l’impresa di crocefissi è impietosamente fallita e il Cecchi è finito in ospedale proprio a causa di una delle esplosioni: se il padre è fallito, a risollevare il buon nome della famiglia interviene suo figlio Martino, che con successo avvia un allevamento per la produzione di formaggio sulle alture del Cansiglio, scene che mostrano la bellezza dell’altipiano circostante la Malga Valmenera, presso la località Pian Osteria (Tambre)

In collaborazione con www.davinotti.com

Scena di “Leoni” girata sul Pian del Cansiglio (www.davinotti.com)

Le altre location del film citato

https://www.davinotti.com/forum/location-verificate/leoni/50037571

FOTOGALLERY

Il lago di Santa Croce visto dalla strada per la Sella di Fadalto

Vittorio Veneto, il centro storico di Serravalle

Lago di Lago

Muro di Cà del Poggio

Refrontolo, Molinetto della Croda

Pieve di Soligo, Duomo di Santa Maria Assunta

Casa Fungo, Moriago della Battaglia

Cornuda, Museo della stampa e del design tipografico

Possagno, Tempio Canoviano

Monte Grappa, località Campo Croce

Lo scollinamento del Monte Grappa

L’imbocco della salita del Pianaro

Romano d’Ezzelino, Torre Ezzelina

Bassano del Grappa, Ponte degli Alpini

QUARTIERTAPPA: DALLA SEDE DI SAPPADA

maggio 24, 2024 by Redazione

Filed under 24 MAGGIO 2024 - 19a tappa: MORTEGLIANO - SAPPADA, Approfondimenti

Ecco il tradizionale contenitore made ilciclismo.it che da diverse stagioni accompagna le cronache prima del Giro e poi del Tour. All’interno ritroverete le rubriche riservate alla rassegna stampa internazionale, alla colonna sonora del giorno, alle previsioni del tempo per la tappa successiva, alle “perle” dei telecronisti, al Giro d’Italia rivisto alla “rovescia” e al ricordo di un Giro passato (quest’anno rivisiteremo l’edizione vinta dall’elvetico Carlo Clerici nel 1954)

SALA STAMPA

Italia

Giro, il colpo del Joker. Impresa Vendrame in salita: arriva da solo a Sappada

Gazzetta dello Sport

Slovenia

Vandrame s sanjsko vožnjo do sanjske zmage, Tratnik ni zdržal (Vandrame con una cavalcata da sogno verso una vittoria da sogno, Tratnik non poteva durare)

Delo

Regno Unito

Vendrame goes solo in the rain to win stage 19 (Vendrame va da solo sotto la pioggia per vincere la tappa 19)

The Guardian

Francia

Vendrame sublime la belle année de Decathlon-AG2R (Vendrame migliora il grande anno di Decathlon-AG2R)

L’Équipe

Spagna

Las Van Rysel vuelan (I Van Rysel volano)

AS

Belgio

Italiaans feestje in de Giro: Andrea Vendrame wint negentiende etappe na mooi spektakel tussen vluchters, peloton roert zich niet (Festa italiana al Giro: Andrea Vendrame vince la diciannovesima tappa dopo un bello spettacolo tra fuggitivi, il gruppo non si muove)

Het Nieuwsblad

Paesi Bassi

Onder aanmoediging van Hoogerland wint Vendramé in Giro (Sotto l’incoraggiamento di Hoogerland Vendrame vince il Giro)

De Telegraaf

Germania

Steinhauser erneut auf dem Podest – Schreckmoment für Thomas (Steinhauser di nuovo sul podio – Momento scioccante per Thomas)

Kicker

Colombia

El ciclista colombiano Daniel Martínez le gana otra batalla a Geraint Thomas en la dura montaña del Giro de Italia (Il ciclista colombiano Daniel Martínez vince un’altra battaglia contro Geraint Thomas nella dura montagna del Giro d’Italia)

El Tiempo

Ecuador

Jhonatan Narváez es cuarto en Sappada; triunfo para Andrea Vendrame en la etapa 19 (Jhonatan Narváez è quarto a Sappada; vittoria per Andrea Vendrame nella tappa 19)

El Universo

Australia

Pogacar still in the pink but Vendrame has his Giro day (Pogacar ancora in rosa ma Vendrame ha la sua giornata da Giro)

The West Australian

DISCOGIRO

La colonna sonora della tappa del Giro scelta per voi da ilciclismo.it

Tradizione e tradimento (Niccolò Fabi)

METEOGIRO

Alpago (Farra): parzialmente nuvoloso, 14°C, vento debole da SE (2-19 Km/h), umidità al 72%

Pieve di Soligo (Km 39.9): nubi sparse, 21°C, vento debole da S (2-16 Km/h), umidità al 59%

Possagno (traguardo volante Sprint – Km 75.3): nubi sparse, 20°C, vento moderato da S (5-21 Km/h), umidità al 60%

Monte Grappa (1° passaggio – Km 106.1): nubi sparse, 6.8°C, vento debole da SE (6 Km/h), umidità al 84%

Monte Grappa (2° passaggio – Km 153.3): nubi sparse, 7.8°C, vento debole da SE (6 Km/h), umidità al 80%

Bassano del Grappa: parzialmente nuvoloso, 20°C, vento moderato da S (7-21 Km/h), umidità al 64%

GLI ORARI DEL GIRO

11.30: inizio diretta su Eurosport

11.50: partenza da Farra d’Alpago

11.55: inizio diretta su RaiSport

12.30-12.40: GPM del Muro di Ca’ del Poggio

13.35-13.50: traguardo volante Sprint di Possagno

13.50-14.05: inizio salita Monte Grappa (prima scalata)

14.00: inizio diretta su Rai2

14.40-15.10: GPM del Monte Grappa (primo passaggio)

15.20-15.55: traguardo volante Intergiro di Semonzo del Grappa e inizio seconda scalata

16.10-16.55: GPM del Monte Grappa (secondo passaggio)

16.25-17.15: traguardo volante Sprint de Il Pianaro (con abbuoni)

16.50-17.40: arrivo a Bassano del Grappa

I MISTERI DELLA CASSAPANCA

Con la ricomposizione della coppia al commento Pancani – Cassani la rubrica degli strafalcioni dei telecronisti riprende il suo titolo originario

Pancani: “Non ci sono stati problemi per meccanici”

Borgato: “Bassano Monte Grappa” (Bassano del Grappa)

Ghirotto: “Davide Boifata” (Boifava)

Borgato: “Pogacar non molla il paraurti dell’ammiraglia”

Rizzato: “E’ iniziata a piovere”

Genovesi: “Un referendum l’ha fatta passare dal Friuli, prima apparteneva al Veneto”

Genovesi: “Queste maschere servono da genitori a figli”

Genovesi: “A Sappada ci sono ristorante stellati, Guide Michelin”

Cassani (parlando delle doti atletiche di Vendrame): “Mi parlò della sua bontà Michele Bartoli”

Pancani: “Tutta la verità che sta scaricando sui pedali Andrea Vendrame”

Fabretti: “Nel 2016 in un incidente gli era stata proposta una vita diversa”

Pella (Presidente della Lega del Ciclismo): “Il pubblico che sono sulle strade”

Televideo RAI: “Palayo Sanchez” (Pelayo)

Televideo RAI: “Johanatan Narvaez” (Jhonatan)

Delo (quotidiano sloveno): “Vandrame” (Vendrame)

De Telegraaf (quotidiano olandese): “Vendramé”

GIROALCONTRARIO

L’ordine d’arrivo e la classifica generale dal punto di vista della maglia nera

Ordine d’arrivo della diciannovesima tappa, Mortegliano – Sappada

1° Edward Planckaert

2° Timo Kielich s.t.

3° Hugo Hofstetter s.t.

4° Olivier Le Gac s.t.

5° Ewen Costiou s.t.

Miglior italiano Alessandro Verre, 16° (s.t.)

Classifica generale

1° Alan Riou

2° Josef Cerný a 10′05″

3° Tobias Lund Andresen a 13′03″

4° Tim Merlier a 16′14″

5° Fabian Lienhard a 16′20″

Miglior italiano Davide Cimolai, 9° a 22′39″

IL GIRO DI 70 ANNI FA

Riviviamo l’edizione 1954 della Corsa Rosa attraverso i titoli del quotidiano “La Stampa”. Quell’anno si impose grazie a una storica fuga bidone l’elvetico Carlo Clerici

11 GIUGNO 1954 – 20a TAPPA: SAN MARTINO DI CASTROZZA – BOLZANO (152 Km)

COPPI STACCA TUTTI SUI COLLI DOLOMITICI E GIUNGE SOLO AL TRAGUARDO DI BOLZANO

La grande impresa del Campionissimo in una giornata avversata dal maltempo – “Sono partito troppo tardi ma non mi sentivo di fare di più”

Koblel, Clerici ed Astrua in gruppo a circa due minuti dal vincitore – Lo lotta si è scatenata dopo il Passo Rolle che ha visto primo Astrua – Tenace difesa della «maglia rosa», bella corsa di Magni e sfortuna di Defilippis – Fausto sale al quarto posto in classifica e Hugo al secondo – Oggi la Bolzano-St. Moritz con l’ultimo baluardo del Giro: il Bernina, di 2330 metri – Soddisfatto Coppi e felici gli svizzeri, sembra proprio che tutto sia finito – Le tre forature del campione del mondo – Clerici prevede Koblet primo a St. Moritz – Filippi fuori tempo massimo

Il Monte Siera a Sappada illuminato di rosa (www.studionord.news)

ARCHIVIO QUARTIERTAPPA

Cliccare sul nome della tappa per visualizzare l’articolo

Raduno di partenza a Venaria Reale

1a tappa: Venaria Reale – Torino

2a tappa: San Francesco al Campo – Santuario di Oropa

3a tappa: Novara – Fossano

4a tappa: Acqui Terme – Andora

5a tappa: Genova – Lucca

6a tappa: Torre del Lago Puccini (Viareggio) – Rapolano Terme

7a tappa: Foligno – Perugia (cronometro individuale)

8a tappa: Spoleto – Prati di Tivo

9a tappa: Avezzano – Napoli

10a tappa: Pompei – Cusano Mutri (Bocca della Selva)

11a tappa: Foiano di Val Fortore – Francavilla al Mare

12a tappa: Martinsicuro – Fano

13a tappa: Riccione – Cento

14a tappa: Castiglione delle Stiviere – Desenzano del Garda (cronometro individuale)

15a tappa: Manerba del Garda – Livigno (Mottolino)

16a tappa: Livigno – Santa Cristina Valgardena (Monte Pana)

17a tappa: Selva di Val Gardena – Passo Brocon

18a tappa: Fiera di Primiero – Padova

A SAPPADA E’ IL GIORNO DI VENDRAME. SPLENDIDO TRIONFO IN SOLITARIA DEL VENETO. CLASSIFICA IMMUTATA

maggio 24, 2024 by Redazione

Filed under 24 MAGGIO 2024 - 19a tappa: MORTEGLIANO - SAPPADA, News

A Sappada è il giorno di Andrea Vendrame. Il veneto della Decathlon-Ag2r La Mondiale ha vinto in solitaria la 19a tappa del Giro d’Italia staccando i compagni di fuga a 30 km dall’arrivo. Per il ragazzo di Conegliano è il secondo successo al Giro dopo quello ottenuto nel 2021. Alle sue spalle, staccato di 54″ Pelayo Sanchez (Movistar Team), già vincitore della tappa dei sterrati, che nel finale ha anticipato Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost), a sua volta primo sul Passo Brocon due giorni fa. No contest tra i big della classifica che resta completamente immutata alla vigilia dell’ultima frazione di montagna, quella del doppio passaggio sul Monte Grappa. Unico sussulto la caduta a 6 km dall’arrivo che ha visto come protagonista un Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) piuttosto distratto.

La terzultima tappa della corsa rappresentava sulla carta una ghiotta occasione per i cacciatori di tappe. I 157 km che portavano la carovana rosa da Mortegliana a Sappada erano infatti particolarmente adatti a chi aveva intenzione di giocarsi le sue chance inserendosi nella fuga di giornata. I primi 85 km erano sostanzialmente piatti, mentre il finale era reso più complicato da serie di salite non eccessivamente difficili. La prima ascesa, non classificata come gpm, era quella della Rosa dei Venti (6,2 km al 4,8%) al km 92. Quindi, dopo l’intergiro di Paularo (km 100), iniziava il Passo Duron (6,9 km al 5,8%) la cui cima era posta al km 105. La successiva discesa portava allo sprint intermedio di Cercivento (km 113) posto ai piedi della Sella Valcalda (8,9 km al 3,7%) che terminava ai -36. Al termine della relativa discesa aveva inizio un lugo tratto di leggera salita alternata a qualche breve contropendenza che accompagnava i corridori ai piedi dell’ultima salita di giornata, quella di Cima Sappada caratterizzata dagli ultimi 2,8 km all’8.5% e posta ad appena 7 km dal traguardo.

La corsa si è accesa sin dai primi km in particolare per merito delle aziondi di Edoardo Affini (Visma | Lease a Bike) e Ryan Mullen (Bora-Hansgrohe). Nel giro di pochi chilometri si è formato un drappello di 10 uomini, che oltre ai due già citati comprendeva Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers), Simone Velasco (Astana Qazaqstan Team), Andrea Vendrame (Decathlon Ag2r La Mondiale Team), Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost), Daan Hoole (Lidl-Trek), Lorenzo Milesi (Movistar), Giovanni Lonardi (Team Polti Kometa)e Attila Valter (Visma | Lease A Bike). Dietro però vi erano diverse squadre, e tra queste l’Alpecin-Deceuninck, la Soudal-Quick Step e la Bahrain-Victorius, rimaste fuori dal tentativo e che volevano a tutti i costi giocarsi la tappa. Di conseguenza il gruppo non ha concesso spazio ai 10 battistrada che sono stati poi ripresi introno al km 30.

Come logica conseguenza, è immediatamente partita una nuova azione, promossa stavolta dall’indomabile Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep) a cui si sono rapidamente aggiunti Jhonatan Narváez (Ineos Grenadiers), Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck), Andrea Vendrame (Decathlon Ag2r La Mondiale Team) e Pelayo Sánchez (Movistar Team). Una manciata di chilometri dopo al quintetto si è aggiunto anche Luke Plapp (Team Jayco AlUla). La bagarre in testa al gruppo non era però destinata a spegnersi, in particolare grazie all’attivismo degli uomini Lidl-Trek che ha lanciato al contrattacco la coppia formata da Jasper Stuyven ed Edward Theuns. I due fiamminghi, in compagnia di Enzo Paleni (Groupama-FDJ) e Mattia Bais (Team Polti-Kometa) sono rietrati sulla testa della corsa ai -98, dopo il traguardo volante di Peonis. Di lì a poco dal gruppo è evaso un altro drappello che comprendeva 9 corridori: Mikkel Frølich Honoré e Michael Valgren (EF Education-EasyPost), Alessandro De Marchi (Team Jayco AlUla), Jan Tratnik e Tim van Dijke (Visma | Lease A Bike) e Manuele Tarozzi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), oltre a Simone Velasco (Astana Qazaqstan), Dries De Pooter (Intermarché-Wanty) e Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost). Tale gruppetto è finalmente rientrato sui battistrada ai -80, andando dunque a comporre ul folto drappello di testa formato da ben 19 corridori. Alle loro spalle si era mosso ormai tardivamente Alessandro Verre (Arkea-B&B Hotels), poi rimasto a lungo nella terra di mezzo prima di essere ripreso dal plotone.

A quel punto il gruppo ha visibilmente rallentato, tanto che ai -75 il gap dei fuggitivi era già lievitato oltre i 6 minuti, chiaro segnale del fatto che a giocarsi la tappa sarebbero stati i fuggitivi che hanno proseguito di comune accordo fino all’intergiro di Paularo (-57) vinto da Tarozzi. Proprio a Paularo iniziavano le prime rampe del Passo Duron, lungo le quali è arrivata l’accelerazione di Alaphilippe a cui hanno subito risposto Steinhauser, Narvaez e Tarozzi che però ha perso le ruote degli altri tre quando mancavano 3 km alla vetta. Per contro lungo la parte finale della salita sono rientrati sui 3 battistrada prima Pelayo Sanchez e poi Quinten Hermans, mentre poco dopo lo scollinamento è stata la volta di Vendrame. Tarozzi, ormai staccato è stato invece raggiunto nel corso della discesa da Velasco, Valgren, Plapp, Bais e Tratnik. Il nuovo sestetto di testa è così transitato all’ultimo sprint intermedio, quello di Cercivento, con 35″ sui 6 immediati inseguitori, mentre il gruppo era nel frattempo naufragato a 11′20″ dai battistrada.

Lungo la Sella Valcalda, Alaphilippe ha nuovamente accelerato portando con se ancora Narvaez, Steinhauser e Sanchez, mentre Vendrame ed Hermans hanno proceduto del loro passo venendo poi raggiunti da Luke Plapp. I due drappelli si sono però ricongiunti in prossimità del gpm.

L’attacco decisivo è così arrivato lungo la successiva discesa, resa pericolosa dalla pioggia: Vendrame ha deciso di assumersi qualche rischio, guadangando una decina di secondi su Alaphilippe e Narvaez e una ventina su Steinhauser, Plapp, Sanchez e Hermans. Questi ultimi sono rientrati sul francese e sull’ecuadoriano al termine della discesa, ma è stato subito evidente che non ci fosse un accordo sufficiente per organizzare l’inseguimento al corridore della Decathlon che ha così continuato a guadagnare secondi su secondi. Ai -20 il vantaggio del corridore di Conegliano aveva già raggiunto i 40 secondi, mentre ai piedi dell’ultima salita il gap era lievitato ad 1′10″. Vendrame ha così potuto gestire con relativa calma l’ampio vantaggio accumulato, mentre dietro Steinhauser staccava gli altri compagni di fuga prima di venire ripreso da Sanchez ad un km dello scollinamento. Lo spagnolo ha poi staccato il tedesco, ma a quel punto era ormai impossibile riprendere lo scatenato Vendrame che poteva vantarea ancora circa 1′ di vantaggio.

Il veneto, visibilmente commosso, ha tagliato il traguardo con 54″ su Pelayo Sanchez e 1′07″ su Georg Steinhauser. Ben più staccati gli altri fuggitivi: Jhonatan Narvaez ha chiuso in 4a posizione (2′27″ il suo distacco) in compagnia di Luke Plapp. Sesta posizione per Simone Velasco (2′30″) giunto insieme a Jan Trantik e Michael Valgren. Chiudono la top ten di giornata Alaphilippe (2′32) ed Herman (2′52″).

Nel gruppo maglia rosa, arrivato con quasi 16′ di ritardo da segnalare solo la caduta di Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) avvenuta ai-6. Il gallese è però riuscito a rientrare sul drappello dei migliori, giunti tutti insieme al traguardo. Resta ovviamente saldamente in testa alla graduatoria Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) con un vantaggio enorme (7′42″) sul primo degli umani, Daniel Martinez (Bora-Hansgrohe). Terza posizione proprio per Thomas (ad 8′04″) chiamato domani a difendere il podio da Ben O’Connor (Decathlon-Ag2r La Mondiale) che paga 9′47″ e Antoni Tiberi (Bahrain-Victorius) che invece si trova a 10′29″.

Proprio domani è in programma l’ultima tappa di montagna, la Alpago-Bassano del Grappa che propone la doppia scalata del Monte Grappa (versante di Semonzo). Sarà logico aspettarsi un pò di battaglia per la conquista dei due gradini più bassi del podio.

Pierpaolo Gnisci.

SAPPADA VUOL DIRE TRADIMENTO

maggio 24, 2024 by Redazione

Filed under 24 MAGGIO 2024 - 19a tappa: MORTEGLIANO - SAPPADA, News

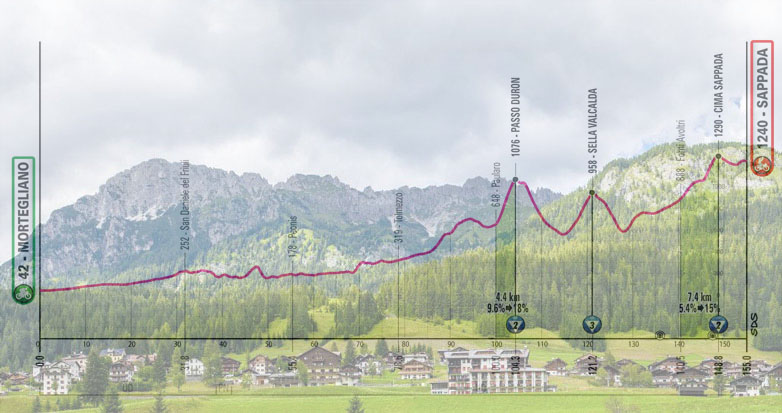

Il Giro fa ritorno in una sede di tappa storica per la Corsa Rosa e ci arriverà al termine di quella che, sulla carta, è la meno impegnativa tra le frazioni alpine dell’edizione 2024. Ma siamo oramai nella fase calante della corsa, le energie stanno inevitabilmente diminuendo e salite come quelle del Duron, della Sella Valcalda e di Cima Sappada potrebbero far vedere i proverbiali “sorci verdi” a qualche big.

Ci sono date che, per mille motivi diversi, sono entrate nella storia dello sport. E anche il Giro non fa eccezione e se ne potrebbero citare diverse, come il 26 maggio del 1937 (giorno del primo tappone dolomitico, al quale abbiamo già accennato in occasione della frazione del Brocon) o il 5 giugno del 1999, quando Pantani fu estromesso dal Giro con la maglia rosa sulle spalle per la nota questione dell’ematocrito fuori norma, anche se la data per eccellenza è quella del 13 maggio del 1909, quando alle 3 di notte prese il via da Piazzale Loreto a Milano la prima edizione della Corsa Rosa. E poi c’è il 6 giugno del 1987, il giorno nel quale si corse la storica tappa con arrivo a Sappada e dal quel momento il nome della località di sport invernali del Cadore divenne per gli appassionati di ciclismo sinonimo di tradimento. Per raccontare quanto accaduto quel pomeriggio di 37 anni fa bisogna prima fare un passo indietro di due settimane, a quando quell’edizione del Giro prese il via da Sanremo con Roberto Visentini nel ruolo di grande favorito per la vittoria finale. Il bresciano si era imposto al Giro l’anno precedente e nel 1987 il percorso particolarmente montagnoso – come non si vedeva da anni – si adattava alla perfezione alle sue doti di scalatore in grado di egregie prestazioni a cronometro. E, infatti, Visentini inizia la corsa con il piede giusto vincendo il cronoprologo, per poi cedere la maglia rosa all’olandese Breukink nella semitappa con arrivo in salita a San Romolo e venir sorpassato di poco in classifica dal suo fin a quel momento fidato gregario Stephen Roche dopo la pomeridiana cronodiscesa dal Poggio. Un paio di giorni più tardi la cronometro a squadre sancisce la supremazia della Carrera, con Roche primo in classifica, Visentini secondo a 15” e gli altri avversari già oltre il minuto di distacco. Roche guadagna un’altra quindicina di secondi a Montalcino, poi la situazione si cristallizza fino alla 13a tappa, che prevede lo svolgimento di una cronometro di 46 Km disegnata tra Rimini e San Marino, con il finale in salita. Qui Visentini è autore di una vera e propria prestazione “monstre” e volando a quasi 39 Km/h straccia la concorrenza, con distacchi che ricordano quelli affibbiati dal danese Vingegaard al Tour dell’anno scorso nella crono di Combloux: il secondo è staccato di 1’11”, Roche è 12° con quasi 3 minuti di passivo ed è costretto a rientrare nei ranghi perché è ovviamente Visentini a vestirsi di rosa, precedendo in classifica di 2’42” proprio il compagno di squadra. Nessuno può immaginare come quei nove giorni trascorsi in maglia rosa abbiano fatto venire appetito all’irlandese, appetito che si trasforma in vera e propria fame il 6 giugno, quando è in programma la prima frazione alpina. Quella fame si concretizza con due attacchi a sorpresa, il primo sulla salita della Forcella di Monte Rest, il successivo su quella della Sella Valcalda: dopo il primo l’ammiraglia al seguito dell’irlandese si spacca, tra le incitazioni di chi lo invoglia a proseguire nell’azione e gli urlacci di chi lo invita a rispettare il capitano. Se il primo tentativo abortisce e viene annullato, il secondo causa una pesantissima crisi – fisica e soprattutto di nervi – a Visentini, che all’arrivo accuserà 7 minuti di ritardo e dovrà dire addio alla maglia rosa. La botta psicologica sarà forte al punto da bloccargli letteralmente la carriera al bresciano (si ritirerà nel 1990 e quella di San Marino sarà la sua ultima vittoria), che in tempi recenti rivelerà di non aver mai perdonato il compagno di squadra, considerando morto come uomo pur riconoscendone le doti: non va dimenticato che in quella stagione Roche non vinse solo il Giro, ma anche il Tour e il Mondiale, una tripletta riuscita soltanto a un altro corridore, il belga Eddy Merckx.

Ora il Giro si appresta a fare ritorno a Sappada, dove un’altra frazione è terminata nel 2018, e ci arriverà al termine di quella che sulla carta è la meno impegnativa tra le cinque tappe alpine del Giro 2024. Ma non dobbiamo dimenticare che siamo a soli tre giorni dalla conclusione, si sta correndo da tre settimane, le energie stanno declinando e anche le salite odierne potrebbero far male e creare sensibili distacchi, consacrando ancora una volta il nome della località friulana sulle pagine dei quotidiani sportivi. In quanto al tracciato, gli ultimi 40 Km saranno gli stessi della tappa del 1987 mentre al posto del Monte Rest si scalerà il più breve e impegnativo Passo Duron, che ha anche il pregio di trovarsi molto più vicino alle due salite finali, con la Cima Sappada che è quasi un arrivo in salita poiché dopo lo scollinamento mancheranno soli 6 Km al traguardo.

Prima di tornare a misurarsi con le montagne bisognerà pedalare a lungo in pianura che – a parte qualche rara intrusione – caratterizzerà i primi 86 Km, con la partenza oggi prevista all’ombra dello svettante campanile di Mortegliano, il più alto d’Italia dall’alto dei suoi 113 metri, costruito negli anni ’50 battendo di 66 centimetri il record precedentemente detenuto dal Torrazzo di Cremona. Il tratto iniziale si snoderà nei territori pianeggianti a ovest di Udine, dirigendosi in leggerissimo falsopiano prima verso Mereto di Tomba e poi su San Daniele del Friuli, località che i golosi conoscono per il suo prosciutto crudo, prelibatezza per il palato da degustare magari dopo un piccolo giro turistico per questa cittadina, che vanta monumenti poco conosciuti come la Chiesa di Sant’Antonio Abate (soprannominata la “Sistina del Friuli”), Porta Gemona e la Biblioteca Guarneriana, tra le più antiche d’Italia.

Transitati ai piedi del Monte di Ragogna, sulle cui prime pendici si trovano i suggestivi resti del castello di San Pietro, si varcherà il corso del Tagliamento sul Ponte di Pinzano, costruito tra il 1903 e il 1906 e in seguito ricostruito due volte, la prima per riparare i danni della Prima Guerra Mondiale – quando fu minato dalle truppe italiane in ritirata dopo la disfatta di Caporetto – e la seconda in seguito ad una piena del fiume avvenuta il 4 novembre del 1966, lo stesso giorno nel quale a Firenze l’Arno provocò una storica e disastrosa alluvione.

Percorsi una cinquantina di chilometri dal via si giungerà ai piedi della prima delle due salitelle che spezzano il tratto iniziale pianeggiante, 1.7 Km al 5.3% in vetta ai quali si attraverserà il centro di Forgaria nel Friuli prima di riprendere la pianura in vista di Peonis, dove si giungerà dopo aver sfiorato la riserva naturale del Lago di Cornino, le cui acque provengono da sorgenti sotterranee. Transitati al cospetto del monumento che ricorda Ottavio Bottecchia nel luogo dove il primo italiano a vincere il Tour de France (nel 1924 e nel 1925) fu trovato agonizzante il 3 giugno del 1927 – morirà 12 giorni dopo senza aver mai ripreso conoscenza e mai si riuscirà a far piena luce sulle cause del malore – i “girini” si dirigeranno verso un altro lago, quello di Cavazzo, il più vasto della regione tra quelli di origine naturale, verso le cui acque precipitano le pendici del Monte San Simeone, che per anni è stato erroneamente indicato come epicentro del terremoto che colpì il Friuli nel 1976 (studi successivi l’hanno collocato più a est, tra i centri di Gemona e Artegna).